「感情を飲み込む」とは、言いたいことが喉まで出かかっても表現せずに押さえ込んでしまうことを指します。

私自身も夫にカミングアウトをしようとしたとき、「実は…」と言いかけて何度も飲み込んでしまった経験があります。

カミングアウトをしたあとも、一番近い存在だからこそ本音を相談したいのに言えない、そんな場面は少なくありません。

そこで今回は「感情を飲み込む」とはどんな状態なのか? それを続けると何が起こるのか?

そして、感情を飲み込んでしまいがちな人が少しずつ始められる改善の方法についてまとめました。

感情を飲み込むとは?

「感情を飲み込む」とは、本当は言いたいことや感じていることがあるのに、それを口に出さずに心の中にしまい込んでしまうことです。心理学では抑制(suppression)と呼ばれ、意識的に「言わないようにする」「顔に出さないようにする」行為を指します。

一方で抑圧(repression)は、感情を無意識のうちに心の奥に押し込んでしまい、自分でも「何を感じているのか」がわからなくなる状態です。最初は「抑制」として我慢しているだけでも、その習慣が積み重なることで、やがて気づかないまま感情を閉じ込めやすくなると考えられています。

研究では、感情を隠しても感情そのものが消えるわけではなく、むしろ体に負担がかかることが示されています。GrossとLevenson(1993)の実験では、嫌悪感を隠そうとした参加者は表情を抑えることには成功しましたが、嫌悪感そのものは減らず、心拍や皮膚電気反応など身体のストレス反応は強まっていました[1]。

感情を飲み込むことで起きる影響(心理・身体・人間関係)

感情を飲み込むことは、一時的に場の空気を乱さずに済む方法のように見えます。

しかし、続けることで心理面・身体面・人間関係に影響が積み重なっていくことが研究からわかっています。

- 心理的な影響

感情を抑制する習慣が強い人は、ポジティブな気持ちが減り、ネガティブな気持ちが強まりやすい傾向が見られます。GrossとJohn(2003)の研究では、感情を抑制する人は抑うつ傾向や孤独感が高く、人間関係の満足度も低いことが報告されています[2]。 - 身体的な影響

感情を押さえる行為は自律神経に負担をかけ、心拍や血圧の上昇といったストレス反応を引き起こすことがあります。こうした状態が続くと、頭痛や胃の不調、不眠など心身のトラブルにつながることがあると考えられています[1]。 - 人間関係への影響

本音を出さないことで相手に「距離を置かれている」と感じさせたり、十分な信頼関係を築きにくくなることがあります。結果的に、安心して話せる人間関係が作りづらくなるのです[3]。

このように、感情を飲み込むことは短期的には平和を保つ方法に見えても、長期的には心や体にストレスを積み重ね、人とのつながりを弱める可能性があります。

[1]Gross & Levenson (1993)

[2]Gross & John (2003) / JPSP

[3]Butler et al. (2003)

「言えなかった一言」体験談

朝、クローゼットの前で立ち止まる。本当は落ち着いた色の服を着たい。でも「女の子なんだから明るい色を着たら?」と以前言われたことを思い出し、結局は無難な服を手に取った。

夜、テレビでLGBTQ+の特集が流れたとき。「実は私も…」と声を出しかけた瞬間、夫がチャンネルを変えてしまい、その言葉は喉の奥に消えた。

本当は「今日はもうヘトヘトだから手伝って欲しい」と伝えたかった。でも、代わりに口から出たのは「大丈夫」という笑顔のひと言。その笑顔の裏に、言えなかった思いが押し込められていった。

布団に入ってからも、心は静まらず。「言えば衝突になるかもしれない」「でも黙れば自分が消えてしまう」。そのはざまで揺れて、なかなか眠れなかった。

自分に優しくするスモールステップ

いきなり相手に気持ちを伝える必要はありません。

まずは自分の気持ちを整理する練習から始めましょう。

ステップ1:1行メモ

「今日言えなかったこと」や「モヤモヤしたこと」を、その場でメモ。

翌日に持ち越すモヤモヤが減ります。

ステップ2:出来事と感情を書き分ける

出来事と感情を分けて考える練習をしてみます。

この練習を続けると、頭の中で混在していた事実と感情を切り分けられて、自分の感情を見える化できるようになっていきます。

本当はどうして欲しかったのかを知ることで、次にどう行動するかを落ち着いて考えてみましょう。

出来事=カメラで撮れる事実

感情=自分の反応

例1:夫婦の会話

出来事(事実)

23時に夫から「明日も仕事だからもう寝るね」と言われた。

感情・解釈

「私の話を聞きたくないのかな」と思い、寂しさや不安を感じた。

例2:職場での場面

出来事(事実)

会議で上司が「ここは違う」と言った。

感情・解釈

「自分は役に立っていない」と感じ、恥ずかしさや落ち込みが出てきた。

例3:友人関係

出来事(事実)

LINEを送ったが、その日に返事が来なかった。

感情・解釈

「嫌われたのでは?」と思い、不安や孤独感を抱いた。

例4:家庭内

出来事(事実)

夕飯のとき、家族に「また同じ料理だね」と言われた。

感情・解釈

「努力が認められていない」と思い、悔しさや悲しさを感じた。

ステップ3:Iメッセージで整理

「私は〜と感じた」と主語を自分にして表現する練習をしましょう。

相手を責めずに自分の気持ちを伝えやすくなります。

ステップ4:安全な場で練習

信頼できる友人やコミュニティ、カウンセリングなどで1-3のステップを試してみるのもおすすめですよ。

Iメッセージも、事実と感情を切り分けて考える方法も、ある程度慣れが必要です。

安心して気持ちを伝えられる人に協力してもらうと、早くコツを掴めるようになります。

Q&A

Q1. 感情を飲み込むのは性格ですか?

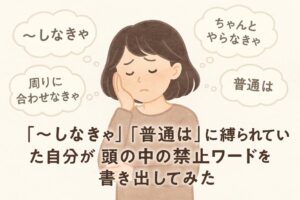

必ずしも性格だけではありません。育った環境や習慣の影響もあります。

Q2. 本音を言ったら嫌われませんか?

伝え方を工夫すれば大丈夫です。「私はこう感じた」と自分を主語にして伝える方法がおすすめです。

Q3. 言わない方がいい場面もありますよね?

確かにあります。そのときは無理に言わなくてもOK。あとで紙に書き出すなど自分の中で整理すると、モヤモヤを減らせるかもしれません。

まとめ

・感情を飲み込むことは短期的な平和を生む一方で、心身や人間関係に長期的な負担をかけてしまうことがある。

・1行メモやIメッセージといった小さな練習が、無理なく自分の気持ちを解放する助けになります。

ここまでの学びを踏まえて、私は『まず自分の感情を自分の言葉で“見える化”する』ことが、関係を壊さずに自分を守る第一歩だと感じました。

これからも、人間関係でモヤモヤしたことを切り口にして、「どうしたら自分がストレスを溜めずに、相手といい関係を築けるか」を研究していきたいと思います。

あなたは、あなたのままでいい。