3児の親であり、ノンバイナリー(Xジェンダー)として日々「自分らしさ」を発信しているユウです。

ミスジェンダリング(misgendering)とは、本人の性自認に合わない呼称や代名詞で呼ばれることです。

たとえば、性自認が男性の子どもが見た目だけで「女の子」と呼ばれてしまう。

電話口で声だけを聞いて「男の子」と間違えられてしまう。

こうしたことは特別な状況ではなく、誰にでも起こりうるミスジェンダリングの一例です。

そして特に、ノンバイナリーやトランスジェンダーの人にとっては、こうした出来事が日常的に積み重なり、深刻なストレスを抱えることもあります。

ノンバイナリーやXジェンダーについて詳しく知りたい方は、こちらも参考にしてみてください。

この記事では、研究の知見も交えながら「ミスジェンダリングとは何か」「どんな場面で起こるのか」「どんな影響をもたらすのか」、そして私自身がどう「向き合ってきたか」をお話ししていきます。

ミスジェンダリングとは?

ミスジェンダリング(misgendering)とは、本人の性自認に合わない呼称や代名詞を使うことを指します。

英語辞書 Merriam-Webster でも「性自認に一致しない呼称や代名詞を使うこと」と定義されています。

ミスジェンダリングを防ぐためには、「外見や法律上の性別」で決めつけるのではなく、本人がどのように呼ばれたいかを尊重できているかどうかが大切なのです。

私自身も「女性だからママと呼ばれるのが当たり前」という状況にたびたび直面してきました。

母親であることは事実でも、「ママ」という言葉は自分の望む在り方とは違っていて、違和感を覚えることがあります。

こうした体験を通して、ミスジェンダリングは「言葉の間違い以上に、その人の存在をどう扱うか」という根本的な問題だと感じています。

ミスジェンダリングが起こる具体的な場面

英語圏での具体例

まずは、ミスジェンダリングという言葉が使われる、英語圏の事例を見てみましょう。

たとえばレストランで中性的な見た目の人が「Good evening, sir」と呼ばれたり、空港で「Have a nice day, ma’am」と言われたりすることがあります。

また、呼ばれ方にはthey/themを希望しているのに、周囲が「he」や「she」を繰り返し使ってしまうケース。

友人を紹介されるときに「This is my friend. She works at…」と、本人の希望と異なる代名詞を使われるケースもあります。

恋愛対象を前提とした質問も代表的です。

「Do you have a boyfriend?」と聞かれることや、パートナーを「husband」「wife」と呼ばれること。

こうした言葉の背景には「恋愛は男女の組み合わせ」という前提があり、それがミスジェンダリングの原因になることもあります。

日本語での具体例

では、日本語ではどんな例があるでしょうか。

日本語は代名詞に性別が直接含まれない分、英語とは少し異なる形でミスジェンダリングが現れます。

たとえば学校では、出席をとるときに「〇〇くん」「〇〇さん」の呼び間違いがある。体育の授業で「男子」「女子」と二分される呼びかけをされたりします。

学校で「〇〇君」と呼ばれたり、お客様から「お兄さん」「お嬢さん」「お姉さん」と声をかけられることもあります。

公共の場でも、スーパーで「お母さん」と呼ばれたり、美容院や受付で「奥様」と言われることがあります。

家庭や地域社会では「○○ちゃんのお母さん」としか呼ばれず、本人の名前が消えてしまうことや、「女の子なんだから」「お嫁さんになるんだから」と親戚から言われることもあります。

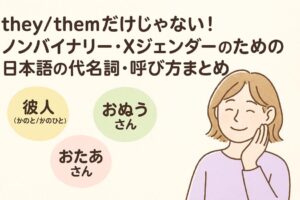

こういったミスジェンダリングを防ぐ方法として、日本語でも代名詞や呼び方を工夫する動きは出始めています。

ミスジェンダリングがもたらす問題と影響

ミスジェンダリングは単なる言葉の誤りではありません。

当事者の心身に大きな影響をもたらすこともあるんです。

不安・抑うつ・ストレスの増加

Kevin A. McLemore(2016)の研究では、ミスジェンダリングが心理的な苦痛(ストレス・抑うつ・不安)と関連していることが示されています。頻繁にミスジェンダリングを経験した人ほど、精神的な負担を強く感じていたとの結果です。

参考:ResearchGate – A Minority Stress Perspective on Transgender Individuals’ Experiences With Misgendering

また、Trans PULSE Canada(カナダ)の大規模調査では、ノンバイナリーの人のうち59%が「毎日」ミスジェンダリングを経験し、週単位/月単位で経験する人も30%にのぼることが報告されています。さらに、この頻繁な誤認は不安(anxiety)のスコア上昇と統計的に関連していることが確認されました。

参考:PMC – Nonbinary People’s Experiences With Misgendering in Canada

自己否定感と存在感の喪失

精神科医による解説記事 Harvard Health Blog(2021年)では、ミスジェンダリングは当事者を「invalidated(無効化された)」「unseen(存在を無視された)」と感じさせると指摘されています。こうした感覚は「自分の存在そのものが認められていない」という自己否定感につながります。

参考:Harvard Health Blog – Misgendering: What it is and why it matters

社会的孤立と「アイデンティティ疲れ」

ミスジェンダリングが起こる背景には「多様なジェンダーアイデンティティが存在する」という理解が社会にまだ十分浸透していない現実があります。

そのため当事者は、誤った呼び方を訂正するだけでなく、「なぜその呼び方が違うのか」「自分はどういう性自認なのか」を繰り返し説明しなければならない場面に直面します。

私も家族に「ママと呼ばずにユウと呼んで欲しい」「娘や姉とは別の呼び方をして欲しい」という説明をしました。

一度説明をしただけでも精神的にかなり消耗したので、これを何度も繰り返したり、相手が理解を示してくれないとしたらそれだけで疲れてしまうなと感じます。

こうした「説明を求められ続ける状態」が積み重なると、アイデンティティ疲れ(Identity Burnout) と呼ばれる心の消耗につながります。呼び方や在り方を訂正すること自体がストレスになり、沈黙を選ばざるを得なくなる人も少なくありません。

私が経験したミスジェンダリング

ここまで言葉の説明をしてきましたが、私自身も日常生活の中でたくさんのミスジェンダリングを経験してきました。

自分の名前が男女どちらでも有り得る「ユウ」という名前だったことで、学校では度々「〇〇君」と男子生徒と間違われることがありました。先生によっては、間違えたことへの謝罪もなく、「ああ、女子生徒ね」というような感じで済ませてくる人もいました。特に入学してすぐの時期は毎回訂正するのが面倒で、「何で〇〇さん、とか性別関係ない呼称で呼ばないんだろう。」と思っていました。私にとっては、男子生徒に間違われても女子生徒に間違われても違和感があったので、ストレスの多い時期でした。

子どもと一緒にいると色々な場所で、必ず「ママ」と呼ばれる経験をします。

そのたびに「子どもに呼ばれるのはいいけど、あなたに「ママ」と呼ばれるのはちょっと…」と複雑な気持ちになることがあります。

結婚するまでは職場の飲み会に参加すると、ほぼ確実に「彼氏できた?」と聞かれました。まるで、How are you?のように、会話を自然に始めるための常套句として使われているなと感じます。そもそも、恋人がいるかどうかなんて、仲がいい人にしか話したくないプライベートなことなので、この文化はやめてほしいなというのが本音です。

学生時代に化粧っ気がなく、ユニセックスな服ばかり着ていたので「女の子なんだからもっと可愛い服を着たら?」と言われることもありました。

これらはどれも「本人の望む呼び方や在り方を無視された体験」でした。

積み重なることで「社会に合わせられない自分がおかしいのでは」と自分を責めてきた。周りに合わせなくてはと、外から見る私と実際の私の違いに薄々気づいていても、見て見ぬふりをして生きてきました。

しかしそれは、結果的に自分のアイデンティティを否定し続けることになっていたのです。

ミスジェンダリングに遭ったときの対処法

私は、場面ごとにいくつかの方法を選んできました。

信頼できる人には気持ちを共有しておく

家族には「ママ」と呼ばないで欲しいことを伝えています。

娘や姉という言葉で紹介する場面では、「子ども」と紹介するか、「〇〇歳年上のユウ」などと紹介して欲しいと頼んだこともあります。

それ以降の対応については家族の意思に任せている状態です。

時々間違われることもありますが、私の意思を尊重してくれていることが伝わってくる分、以前より不安な気持ちが和らいでいる実感があります。

その場で訂正する

「私は◯◯と呼んでほしい」と伝えてみる方法もあります。

ただ、人が間違えるに度に訂正するのはとても大変です。

後から伝える

何人かいる場で、空気を壊したくないときは、後で個別に伝える方法を選びました。

相手を責める感じにならないように、「私はこう感じている」というのを淡々と伝えるのも一つの手です。

受け流す

毎回お願いするのは疲れてしまいます。

例えば、パートナーが子どもの前で「ママ」や「お母さん」と呼んでくることがあっても、「いまはスルーしよう」と割り切ることもあります。

ミスジェンダリングを防ぐには、相手との信頼関係が無くてはならないと感じます。

呼び間違えられて、「自分を否定されている」「受け入れてもらえていない」と感じてしまう時は、一旦相手に期待するのをやめて、「私は自分のことを理解しているぞ」と、自分を励ましています。

周囲ができること──ミスジェンダリングを減らすために

ミスジェンダリングを防ぐには、周囲の小さな配慮が欠かせません。

- 本人に「どう呼ばれたいか」を確認し、尊重する

- 性別を前提にした呼称や質問を避ける

- 「パートナー」「保護者」などニュートラルな言葉を選ぶ

呼び方ひとつで、安心して過ごせるかどうかが大きく変わる人もいます。

ミスジェンダリングという言葉を知っているだけで、誰かを安心させてあげることができるかもしれません。

広義での使われ方について

ミスジェンダリングは狭い意味では「呼称や代名詞の誤り」を指します。

しかし、当事者の中には「制服の強制」「職場のドレスコード」「性別役割の押し付け」もミスジェンダリングだと感じることもあります。

定義は狭義にとどまりますが、「性別を決めつけられる苦しさ」は呼称の問題を超えて存在しているのだと感じます。

関連記事

まとめ

- ミスジェンダリングとは、本人の性自認に合わない呼称や代名詞を使うこと

- 単なる言葉の誤りではなく、不安・抑うつ、孤独感、自殺リスクの増加など深刻な影響をもたらす

- 私自身も「ママ」「彼氏いるの?」「女の子なんだから」といった言葉に違和感を抱いてきた

- 対処法は「訂正する」「後から伝える」「受け流す」など状況に合わせて選んでよい

- 広義では、制服や役割の強制も「ミスジェンダリング的体験」として語られることがある

ミスジェンダリングは、単なる「言葉のミス」ではありません。

それは人の存在を否定し、心に深い影響を与えるものです。

もしあなたが違和感を抱いたなら、その気持ちは間違っていません。

私の経験と研究の知見を通して、この記事が少しでも「自分らしく生きるための支え」になれば嬉しいです。

あなたは、あなたのままでいい。