3児の親であり、

Xジェンダーとして「自分らしさ」を探求しながら発信しているユウです。

「クィア(Queer)」という言葉を聞いたことはありますか?

英語で直訳すると「風変わりな」「変わっている」という意味があります。

もともと差別語として使われましたが、現在は当事者が「自分は異性愛や男女の枠にしばられない」と表す前向きな言葉として使うことがあります。

この記事では、クィアの基本、現代の使い方、社会に訴えかける側面、クエスチョニングとの違い、日本の具体例、使う際の配慮を、できるだけわかりやすく説明します。

クィアとは?意味と使われ方

クィア(Queer)という言葉は、もともと英語で「奇妙な」「風変わりな」という意味でした。

19世紀の後半ごろから、同性愛者など「当時の社会の普通とされる生き方」から外れる人たちを侮辱する言葉として広まりました[1]。

けれども1990年代以降、当事者の人たちが「この言葉を自分たちのものとして取り戻そう」と動きました。

これを「リクレイム(Reclaim=取り戻すこと)」と言います。

差別語だった言葉を逆に誇りのシンボルに変えたのです[2]。

こうした背景から、現在ではクィアは単なる「アイデンティティの名前」ではなく、社会に対して「私はその枠には収まらない」という意思を示す表現としても使われています。例えば、1990年代にアメリカで生まれた活動団体 Queer Nation は、“We’re here! We’re queer! Get used to it!”(ここにいるぞ!私たちはクィアだ!慣れろ!)と叫びました。これは「存在そのものが社会へのメッセージだ」という強い意思表示でした。

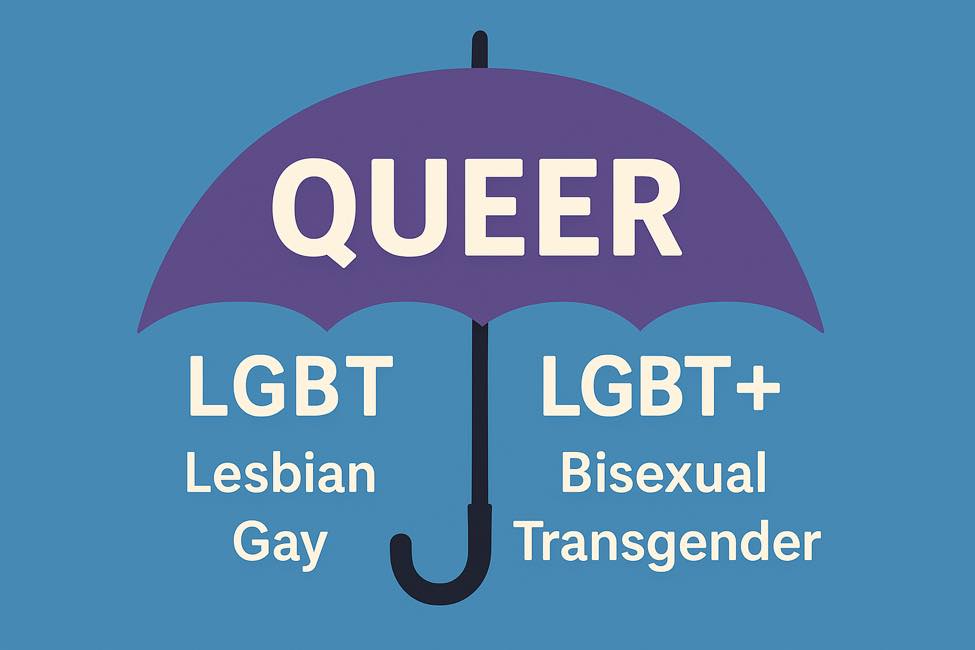

今では「クィア」という言葉は次のように使われています。

・性的マイノリティ全体をまとめて表す言葉(大きな傘のようなイメージ)

・恋愛や性のあり方が流動的で、はっきり定まらない状態を表す言葉

・既存のラベル(ゲイ・レズビアン・バイなど)ではしっくりこない人が、自分を説明するために使う言葉

・「私は社会の決めつけに縛られない」と訴える自己表現の言葉

参考資料

[1]Wikipedia「Queer(英語版)」

[2]GLAAD Media Reference Guide

クィアの現代の使われ方:3つのパターン

現代の「クィア(Queer)」は、性的マイノリティのコミュニティや当事者の中では、より広く、より柔軟に使われるようになっています。

その使われ方は大きく三つに分けられます。

包括的な総称としてのクィア

まず一つ目は、クィアをLGBTQ+をはじめとする性的マイノリティ全体を指す包括的な言葉として使う場合です。

これは大きな傘のように、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、ノンバイナリー、アセクシュアルなど、多様なアイデンティティを一つに包み込む意味として使われます。

この使い方はイベントや映画祭の名称、研究や政策の議論などで広く見られます。

たとえば「クィア映画祭」という名称は、細かなラベルにとらわれず、さまざまな性的少数者を歓迎する場であることを示しています。

個人レベルでも、自分はレズビアンであると同時に「クィアコミュニティ」に属していると感じる、といった形で併用する人もいます。

さらに広く、全ての人に当てはまるアイデンティティとして性のあり方を捉える言葉もあります。

ご興味がある方は合わせてどうぞ。

固定しない/流動的なあり方を示すクィア

二つ目の使い方は、恋愛対象や性的指向、性自認が人生の中で変化したり、はっきり定まらなかったりする感覚を表すためにクィアを用いる場合です。

たとえば10代の頃は同性に惹かれる気持ちが強かったけれど、20代以降は異性にも関心を持つようになった人、あるいは友情と恋愛の境界が曖昧な人がいます。

こうした“グラデーション”や“固定しない状態”をそのまま肯定的に表す言葉として、クィアが選ばれるのです。

この点について、実際にクィアを自称する人の声を紹介します。

“I often describe my own sexuality as ‘queer’, and what I usually mean is ‘I’m not straight, but it’s complicated and I don’t feel like defining it further’.”

— Redditユーザー randomling

「私は自分のセクシュアリティを“クィア”と表現することが多いです。意味としては“私はストレート(異性愛者)ではないけれど、複雑で、それ以上詳しく定義したくない”という感じです。」

また、同じスレッドでは次のような声も寄せられています。

“‘I know I’m not straight however I’m unsure as to how to define myself’ is the perfect way to describe how I feel about myself right now.”

— Redditユーザー PandaAcceptable135

「私はストレート(異性愛者)ではないと分かっているけれど、自分をどう定義すればよいかはっきりしない。まさにその言葉が、今の自分の気持ちをぴったり表しています。」

このように「クィア」は、はっきりしたラベルを持たずとも「自分は異性愛者ではない」という立場を伝えられる便利な言葉としても機能しています。自分の感覚を無理に決めつけず、「そのままの曖昧さ」を認められることが、多くの人に安心感を与えているのです。

既存ラベルに当てはまらない感覚の肯定としてのクィア

三つ目の使い方は、性的指向や性自認の既存ラベルがどれもしっくりこないときに、その“はみ出し感”を否定せずに受け入れるために「クィア」を選ぶケースです。

「異性に性的魅力はあまり感じないけれど深い愛情を持てる」「男性/女性という二分法では自分を説明できない」といった感覚を抱えるとき、クィアという言葉は無理に枠に収めるのではなく、そのままの自分を肯定する助けになります。

実際に当事者の声を見てみましょう。

“Technically means anyone who doesn’t identify with any existing labels (straight, gay, bi, ace, etc.)… if someone likes enbys and trans-women only, then there’s no specific label for it. therefore, it just labels as ‘queer’.”

— Redditユーザー XreaperDK(r/lgbt)(reddit.com)

「クィアは、ストレートやゲイ、バイ、アセクシャルといった既存のラベルに自分を当てはめられない人を指す言葉です。たとえば“ノンバイナリーやトランス女性だけに惹かれる人”のように、既存のラベルでは説明できない場合、クィアという言葉が一番しっくりくるんです。」

別の人もこう語っています。

“An identity that doesn’t really fit any specific box or label. Could I find a label if i really wanted to? Yes. I identified as a lesbian for a very long time, but with my current relationship and feelings, that word no longer suits me, so I use queer instead.”

— Redditユーザー Unfair-Month-4711(r/lgbt)(reddit.com)

「クィアは、どのラベルにもぴったり当てはまらないアイデンティティです。本気で探せば何かしらのラベルは見つけられるかもしれません。実際、私は長い間レズビアンと名乗ってきました。でも今の関係や気持ちを考えると、その言葉はもう自分には合わなくなってしまった。だから今はクィアと名乗っています。」

このように「クィア」という言葉は、自分を無理に決められた枠に押し込むのではなく、「自分は自分のままでいい」と安心して言えるための大切な手段になっています。

クィアという言葉を使う時の注意点:自称と他称における配慮

「クィア」は、基本的に本人が自分に使う言葉(自称)として使う言葉です。

他称で使用する場合は、受け取られ方が全く異なる場合があるため、特に配慮が大切になります。

たとえば、以下のような当事者の声が寄せられています。

“I wouldn’t use it to refer to anyone that hasn’t asked you to use it for them. There are many of us for whom it will always remain at least a little traumatizing, who will never identify with it as anything beyond a word used to torment and humiliate us. Using it in relation to non-person related subjects (queer events, queer history, queer books, etc.) is less likely to elicit negative reactions, at least in my experience.”

— Reddit ユーザー Shandrith(r/lgbt)Reddit+3Reddit+3Reddit+3

「本人がその言葉を使ってほしいと明言していない限り、『クィア』と呼ぶのは避けるべきです。この言葉がずっと心に傷を残している人もいます。他の人に対して使うより、『クィアなイベント』や『クィア文学』のような非個人の事象に使った方が、少なくとも私の経験ではネガティブな反応は少なかったです。」

別の声にも、同様の配慮を促す内容があります。

“Yes, call yourself queer. Call all your queer identify friends queer, but don’t start labelling others it when you don’t know how they feel about the term.”

— Reddit ユーザー(r/askgaybros)Reddit+5Reddit+5Reddit+5

「自分で『クィア』と名乗るのは良いし、『クィアだと自称する友達』には使っていい。でも、自分がどう思うか知らない人に『クィア』とラベルを貼るのはやめてください。」

上記のような意見からもわかるように、「他称」で使用する場合には、相手がその言葉を自分に向けて使って良いと言っているかどうかを確認することが礼儀です。

クィアという言葉を使う時は…

・特定の個人に対して使う場合は、本人が使っているか、または同じ言葉を望んでいることが確認できている場合に限りましょう。

・不特定多数・集合体を指す場合は、「クィアコミュニティ」「クィアイベント」など、個人を特定しない表現にするのが無難です。安心して使える場の表現例

クィアの歴史と背景

差別用語としての起源(19世紀末〜20世紀初頭)

19世紀後半から、「Queer」はもともとの「奇妙な」「変わり者」という意味から派生し、同性愛者を軽蔑するスラングとして使われるようになりました。

有名な事例として、オスカー・ワイルド裁判(1895年)の直前、恋人アルフレッド・ダグラス卿の父が書いた書簡に「Queer Snobs(気取ったクィア野郎)」という差別的表現が登場します(1894年)。

このような用法は20世紀初頭にも定着し、新聞、政治家の演説、日常会話にまで広がり、性的少数者の社会的地位を脅かす要因となりました。

侮蔑から誇りの言葉へ:1990年代以降の再定義

1980年代後半〜1990年代初頭、HIV/エイズ危機のさなか、ニューヨークで「Queer Nation」という直接行動組織が1990年に結成されました。

彼らは「We’re here! We’re queer! Get used to it!(私たちはここにいる。クィアだ。慣れろ!)」というスローガンを掲げ、差別語だったクィアを自らの誇りとアイデンティティの象徴として再定義しました。

この「リクレイミング(reclaiming)」運動は、メディアや政治の異性愛規範を揺さぶり、社会的議論を加速させました。

クィア理論(Queer Theory)の登場

クィア理論が生まれたのは、1980年代にエイズという病気が世界中で広がっていた時期でした。特に同性愛者の人たちが被害を受け、社会から差別や無視、恐れにさらされたことで、「今までの“普通”という考え方では、この状況に対処できない」と強い危機感が生まれました。

その中でACT UPというグループが、「沈黙は死を意味する」というスローガンを掲げて行動し、「性や恋愛のあり方を問う」活動が広まりました。同時に大学の研究者たちも、「男らしさ・女らしさは生まれつきではなく、社会が作っている」「既存の性の枠では、多くの人が苦しむ」といった考えを学問としてまとめ始めました。これがクィア理論です。

このように「エイズという社会の危機」と「学問による枠組みに疑問を持つ動き」が結びついたことで、クィア理論は生まれ、今も多くの分野(文学・文化・社会・法律など)で生きた考えとして広がっています。

クィア理論の出発点になったジュディス・バトラーの『Gender Trouble』を中学生でもわかるように解説するシリーズも書いていますので、興味がある方は合わせてどうぞ。

クエスチョニング(Questioning)とクィア(Queer)の違いと共通点

クエスチョニング(Questioning)とは?

クエスチョニングは、「自分の性的指向や性自認を探している途中」を意味する言葉です。

まだはっきりと決めていない、どちらともいえないという状態を肯定的に表すために使われます[3]。

医療機関や若者向けの支援サイトでも「自分の気持ちを整理している途中の人は Questioning と名乗ってよい」と説明されています。クエスチョニングは、答えを出さない選択を認める言葉です。

クエスチョニングについては、こちらの記事でまとめています。

共通点

どちらの言葉も「ラベルを急いで決めない」という考えを大切にしています。人の恋愛や性のあり方は一人ひとり違い、また変化することもあるため、その過程や曖昧さを尊重できるのが共通点です[4]。

相違点

クエスチョニングは「内面的に探している途中の状態」を表します。

これに対してクィアは「枠にとらわれないことを外に向けて表現する言葉」としての意味が強いです。

クィアは運動の歴史と結びつき、社会に訴えるメッセージを持つ場合もあります。

参考資料

[3]LGBTQIA+ Wiki「Questioning」、Wikipedia「Questioning (sexuality and gender)」

[4]GLAAD Media Reference Guide

日本におけるクィアの使われ方

日本で「クィア」という言葉が広く見られるようになったのは2000年代以降です。性的マイノリティを示す言葉としてイベントやメディアに取り入れられ、少しずつ社会に浸透してきました。

もともと日本では「ゲイ」「レズビアン」など特定のラベルに基づく言葉が中心でした。しかし、「どのラベルにも当てはまらない人」を含めて広く表現するために、「クィア」という言葉が使われるようになりました。

映画祭での使用(時系列)

・1992年:東京で「東京国際レズビアン&ゲイ映画祭」がスタート[5]。

・2007年:大阪・京都で「関西クィア映画祭」が開催される。性的マイノリティをテーマにした映画を紹介[6]。

・2007年:東京で「アジアンクィア映画祭」が開催され、アジア各国の作品を通じて「クィア」という言葉が広まる[7]。

・2016年:「東京国際レズビアン&ゲイ映画祭」が「Rainbow Reel Tokyo」に名称変更。「より包括的な表現」を目指したものとされる[8]。

映画やメディアでの使用

2019年には日本のLGBTQ+コミュニティを描いたドキュメンタリー映画『Queer Japan』が公開されました[9]。タイトル自体が多様なアイデンティティを象徴しています。

また、ファッション誌『VOGUE JAPAN』のウェブサイトには「クィア / Queer」というタグが設けられ、ジェンダーやセクシュアリティに関する記事がまとめられています[7]。さらに、LGBTQ+情報サイト「OUT JAPAN」では「クィア」という言葉の意味や背景が紹介され、一般に理解を広げる取り組みが行われています[10]。

このように、日本では2000年代以降、映画祭やメディアなどさまざまな場面で「クィア」という言葉が使われるようになり、「多様な性のあり方を包み込む言葉」として少しずつ定着してきました。

参考資料

[5]Rainbow Reel Tokyo Wikipedia

[6]関西クィア映画祭公式サイト

[7]アジアンクィア映画祭 アーカイブ

[8]映画『Queer Japan』公式サイト

[9]VOGUE JAPAN「Queer」タグ記事一覧

[10]OUT JAPAN「クィアとは」ページ

LGBTQ+との関係:Qの意味

LGBTQ+の「Q」には二つの意味があります。

どちらを指すかは場面や使う人によって変わります[11]。

Q=Queer(クィア)

Queer は「異性愛や男女二分の枠におさまらない人々を広く含む言葉」です。

文化・研究・イベントなどの場面でよく使われます。

たとえば「クィア映画祭」「クィア・スタディーズ(研究分野)」といった使い方です。

ここでは「多様性を歓迎する広い総称」として機能しています。

Q=Questioning(クエスチョニング)

Questioning は「自分の性的指向や性自認を探している途中の人」を表します。

学校教育や若者向けの支援で使われることが多く、「まだ決めていない」ことを尊重する意味合いがあります。

支援団体や教育現場では、安心して「探している状態」を名乗れる言葉として大切にされています。

使い分けの目安

・文化・研究・社会運動 → Queer が多い

・教育・若者支援 → Questioning が多い

・どちらの場合も「本人がどう名乗るか」を尊重するのが基本

参考資料

[11]GLAAD Media Reference Guide

クィア・カルチャーとは?

クィア・カルチャーとは、性的マイノリティの人たちの経験や感覚から生まれた文化的な表現をまとめた言葉です。

映画、音楽、文学、ダンス、アートなど幅広い分野に広がっています。

代表的な作品の中で私が特に気になっているものをピックアップしました。

映画『Paris Is Burning』(1990)

『Paris Is Burning』は、1980年代のニューヨークで行われていた「ボールルーム文化」を記録したドキュメンタリー映画です[12]。ここでいう「ボールルーム」とはダンスホールの意味ではなく、ファッションショーやダンスの大会のようなイベントを指します。参加者は衣装やパフォーマンスを披露しながら競い合い、自分らしさを表現していました。

特徴

・リアルネスという評価基準

ボールルームという大会形式のイベントの中では「どれだけ本物らしく見えるか(リアルネス)」が重視されました。

・黒人・ラテン系のLGBTQ+コミュニティが中心

人種差別や性差別によって居場所を失った人々にとって、ボールルームは安心できる場所でした。

・「ハウス」というもうひとつの家族

参加者は「ハウス」と呼ばれるグループに所属し、リーダーは「Mother」と呼ばれました。

2016年にアメリカ議会図書館(Library of Congress)が管理する「National Film Registry(国立フィルム登録簿)」に登録され、「文化的・歴史的に重要な作品」とされました[13]。

参考資料

[12]Wikipedia – Paris Is Burning (film)

[13]Library of Congress – National Film Registry 2016

テレビドラマ『POSE』(2018–2021)

『POSE』は2018年から2021年までアメリカのFXで放送されたドラマで、舞台は1980〜90年代のニューヨーク。ボールルーム文化を背景に、LGBTQ+コミュニティの人々の生き方を描いています[14]。

特徴

・当事者が前面に立ったキャスティング

MJ・ロドリゲス、インディア・ムーア、ドミニク・ジャクソンなど、トランス女性俳優が主要キャストを演じました。

・選択家族(Chosen Family)の物語

「ハウス」での共同生活を通じ、血縁に代わる家族の形を描きました。

・社会的背景を描いた作品

HIV/エイズ危機や貧困なども扱われています。

・評価と影響

主演のミカエラ・ジャエ・ロドリゲス(旧名MJロドリゲス)は、2022年ゴールデングローブ賞ドラマ部門主演女優賞を受賞。主要演技賞でトランス女性として初の受賞となった。

参考資料

[14]Wikipedia – Pose (TV series)

[15]The Guardian – Pose finale review

小説『Stone Butch Blues』(1993)

『Stone Butch Blues』は、レスリー・ファインバーグによる小説で、1993年に出版されました。女性として生まれながら男性的に生きる「ストーン・ブッチ」の人生を描いたクィア文学の代表作です[16]。

特徴

・ストーン・ブッチの人生

恋愛や性の場面で触れられることに強い抵抗を持つ人々を描写。

・複数のアイデンティティが交差

ジェンダー不適合、トランスジェンダー、レズビアンの経験が重なり合って描かれます。

・社会の性規範を問い直す

1950〜70年代アメリカにおける差別や抑圧を背景にしています。

・代表作としての評価

今も研究や読書会で読まれ、著者公式サイトで無料公開されています[17]。

参考資料

[16]Wikipedia – Stone Butch Blues

[17]Leslie Feinberg Official Site – Free Ebook

グラフィック・メモワール『Fun Home』(2006)

『Fun Home』は、アリソン・ベクデルによる自伝的コミックで、2006年に出版されました。父との関係や自身のレズビアンとしてのカミングアウトを描いた作品です[18]。

特徴

・自伝的な物語

作者自身の家族関係と自己発見の物語。

・新しい表現形式

「グラフィック・メモワール(漫画形式の自伝)」として革新的でした。

・社会的なインパクト

2013年にオフ・ブロードウェイで初演、2015年4月にブロードウェイへ移行。同年の第69回トニー賞で12部門ノミネート・5部門受賞(最優秀ミュージカル含む)。2014年ピューリッツァー賞ドラマ部門ファイナリスト。

・クィア・カルチャーにおける位置づけ

「家族」「秘密」「自己発見」といった普遍的テーマを通じ、幅広い読者にクィア体験を伝える作品として評価されています。

参考資料

[18]Wikipedia – Fun Home

関連記事

まとめ

・クィアは、もともと差別語だったが、現在は「異性愛や男女二分の枠におさまらない在り方」を表す言葉として使われる。

・現代の使い方は「包括的な総称」「流動的なあり方」「ラベル外の肯定」の3つが中心。

・クエスチョニングは「探している途中の状態」、クィアは「外に向けた自己表現」としての側面が強い。

・LGBTQ+におけるQは、QueerとQuestioningの両方を意味する。

・クィア・カルチャーは映画、音楽、文学、ダンスなどを通して多様な生き方を可視化してきた。