世界のフェミニズムやクィア理論を語るときに、必ず名前が出る名著——ジュディス・バトラーの 『ジェンダー・トラブル(Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity)』。

「ジェンダーは生まれつきではなく“演じられるもの”だ」という衝撃のアイデアを提示し、フェミニズム理論の歴史を大きく塗り替えた一冊です。いまや世界中の大学で必読文献とされ、出版から30年以上たった今でも引用され続けています。

そんなとんでもなくすごい本が、オープンアクセスで誰でも無料で読めるのです。

しかし、実際にページを開いてみると、「英語」「哲学用語だらけ」「とにかく難しい」という三重苦。

そこで私は決めました。ChatGPTに“中学生でもわかるように”かみくだいてもらいながら、この本を少しずつ読み進め、解説していこうと。

このシリーズでは、フェミニズムやクィア理論について知識0の筆者が、難解な議論を肩ひじ張らずに解説しつつ、私自身の「なるほど!」「ここわからん!」といったリアルな反応も残していきます。

名著を一緒に探検するような気分で、ゆるく楽しんでもらえたら嬉しいです。

前回までの内容はこちらです。

今日は第1章の「v. Identity, Sex, and the Metaphysics of Substance」のパートについてchatGPTに解説してもらいました。

「アイデンティティ」は自然にあるものではなく、社会が形づくるもの

私たちは「自分はずっと同じ人間だ」と思いがちですが、その感覚は自然に生まれるのではなく、社会のルールによって形づくられる部分が大きいんです。

なぜなら、社会は「男ならこう、女ならこう」といった“わかりやすい基準”を作っていて、人はその枠に沿うことで「ちゃんとした人」として認められるからです。

たとえば「男らしい」「女らしい」という基準に沿っていると周りに理解されやすく、外れると「変だ」と言われてしまうことがありますよね。

つまり、「アイデンティティ」は自然に固まったものではなく、社会がつくった型に押し込められてできるものなのです。

「性別・役割・恋愛対象」は一直線に結びつけられてきた

社会は「体の性(sex)→性別役割(gender)→好きになる相手(desire)」をまっすぐつなげて考える傾向があります。

なぜなら、そのほうが分類しやすく制度を作りやすいからです。

たとえば「体が男性→男らしい性別役割→女性が好き」や「体が女性→女らしい性別役割→男性が好き」という“直線コース”が当たり前とされてきました。

でもこの直線に合わない生き方をしている人たちは、社会の中で“存在しない”ものとして扱われたり、理解されにくくなったりするのです。

ルールから外れる人の存在が、社会の限界を見せてくれる

直線に当てはまらない人の存在は、その人が間違っているからではなく、社会のルールが狭すぎることを示しています。

ノンバイナリーやXジェンダー、恋愛の対象が固定されない人たちはまさにその例です。

「みんな同じ直線コースに乗っているはずだ」と信じられてきましたが、そうではない生き方が確かに存在している。

つまり、こうした存在は「社会の物差しのほうを見直さなければならない」というサインなのです。

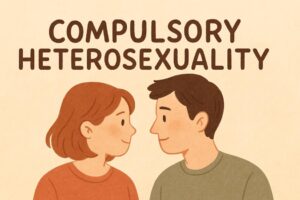

「強制的異性愛」という見えない仕組み

バトラーは、この直線の背後に「強制的異性愛」という仕組みがあると考えました。

これは「社会は“男と女のカップル”を前提に作られている」という圧力のこと。

たとえば、学校の書類では「父・母」の記入欄しかない、恋愛や結婚は異性同士が当たり前とされる、というのもこの仕組みの一部です。

つまり、社会が異性愛を“普通”として前提にしてしまうから、そうではない人たちが見えにくくなり、排除されやすくなってしまうのです。

「強制的異性愛」については、こちらの記事でまとめています。

学者たちがそれぞれ違う角度から「性の枠組み」を疑った

ここで、いくつかの思想家を紹介します。みんな「性の枠組みは自然ではなく作られている」と示しましたが、やり方は違いました。

- リュス・イリガライ(1930年生まれ、フランスの哲学者)

社会の言語や制度は男性を基準に作られていて、女性の多様さを表すことができないと批判しました。 - ミシェル・フーコー(1926–1984、フランスの思想家)

医療や法律の仕組みが“男/女”を作り上げ、それを「自然な区別」のように見せていると分析しました。 - モニク・ウィッティグ(1935–2003、フランスの作家・理論家)

異性愛中心の社会が「性」を固定化していると主張し、もしその仕組みを壊せば「性別」という区分そのものが揺らぐと説きました。

つまり、みんな違う角度から「“男/女”は自然な事実ではなく、社会や言葉が作ったものだ」と言っているのです。

性別は“本体”ではなく“演じられるもの”

「男」「女」という言葉を名詞として使うと、あたかもそこに“自然に存在する本体”があるように感じてしまいます。

たとえば「彼は男だ」と言うと、“男”という本体があって、その上に「男らしい」「女らしい」といった性質(形容詞)がついている、というイメージになります。

でも実は、この「本体がある」という感覚自体が、言葉の仕組みが作り出した錯覚かもしれないのです。

言語のルール(文法)が「性別には本質がある」と思わせているだけで、本当に自然に“男”や“女”という実体が存在しているわけではありません。

バトラーはここを強く批判しました。

「性やジェンダーは、生まれつき決まっている本体ではなく、社会の中で繰り返し演じられる行為(パフォーマンス)によって作られている」——これが彼女の有名な主張です。

つまり、私たちが“本体”だと思い込んでいるものは、実は行為の積み重ねの結果であり、その演じ方を変えれば別のジェンダーのあり方も可能になるのです。

この発想が『ジェンダー・トラブル』の中でも特に画期的なポイントであり、世界中に大きなインパクトを与えました。

エルキュリーヌ・バルバンの事例:分類できない存在

19世紀フランスに生きたエルキュリーヌ・バルバン(インターセックスの人)は、社会のルールで「男か女か」を決められず苦しみました。

彼女/彼の体は単純に“男”か“女”と呼べるものではなく、法律や医療の分類からはみ出してしまったのです。

この記録は、「社会の物差しそのものが不十分なのでは?」と気づかせてくれる大事な例です。

結論:ジェンダーは“名詞”ではなく“すること”に近い

バトラーは、ジェンダーは固定された“本体”ではなく、繰り返すふるまい(パフォーマンス)の中で作られるものだと考えました。

「私は女だ」「私は男だ」という感覚は、行動や関係性の積み重ねで生まれるものなのです。

哲学者ニーチェも「行為の後ろに“本体”はない。行為そのものがすべてだ」と言いました。

つまり、ジェンダーも「生まれつき持っている名詞」ではなく、「日々の行動や表現の中で作られる動詞」に近いのです。

日常へのつながり

もしジェンダーを“名詞”ではなく“すること”として捉えられたらどうでしょう?

「制服は男女で違って当たり前」「恋愛は男女でペアになるのが普通」といった固定観念をゆるめることができます。

その結果、学校や社会でより多様な人が安心して生きられるようになるのです。

感想

今回の内容は、ジェンダー・トラブルの中でも特に有名なバトラーの主張でした。

ジェンダーは固定された“本体”ではなく、繰り返すふるまい(パフォーマンス)の中で作られるものだというのは、とてもインパクトのある発想ですね。

今回のバトラーの議論を読んでいて、私は『ベルサイユのばら』のオスカルを思い出しました。

オスカルは体は女性として生まれましたが、幼少期から父に「男」として育てられ、軍人としての役割を担っていきます。

彼女のあり方は、単純に「女性だから」「男性だから」では説明できません。育ち方や社会から与えられた役割が、オスカルの生き方や自己認識を形づくっているのです。

同じように、『もののけ姫』のサンもまた、人間として生まれながら、幼い頃から山犬のモロに育てられ、自分を山犬だと認識して生きています。

サンのアイデンティティは「人間である」という生物学的な事実だけではなく、「どう育てられ、どう振る舞ってきたか」という経験の積み重ねからできていることがわかります。

こうしたキャラクターたちは、アイデンティティが「生まれつきの本体」によって固定されるものではなく、むしろ社会的な関係性や育ち方、繰り返される行為によって形成されていくことを示しているように思いました。

バトラーが語る「ジェンダーは演じられるもの」という考え方は、現実の出来事として考えると少しイメージしづらいかもしれません。でも、物語のキャラクターを通して捉えてみると理解しやすくなります。

オスカルやサンのように、生まれや体だけでなく「どう育てられ、どう振る舞ってきたか」でアイデンティティが形づくられる例は他にもたくさんありそうだと思いました。

それでは、また次回をお楽しみに。